Thermographie in der Gebäude- und Elektrotechnik

Die Thermographie ist ein wichtiges Diagnose- und Analysewerkzeug in der Gebäude- und Elektrotechnik, das die Oberflächentemperatur von Bauteilen und Systemen mittels Infrarotstrahlung sichtbar macht. Sie wird eingesetzt, um thermische Anomalien zu erkennen, die auf Schwachstellen, Defekte oder ineffiziente Betriebszustände hinweisen.

Thermographie in der Gebäudetechnik

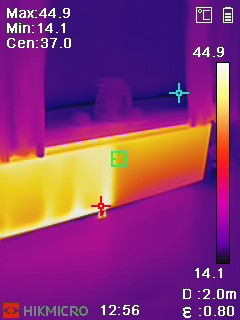

In der Gebäudetechnik ermöglicht die Thermographie die Analyse von Wärmeverlusten und fehlerhaften Bauteilen.

Wärmeverluste und Dämmprobleme:

- Identifikation von Wärmebrücken, undichten Stellen oder unzureichender Wärmedämmung.

- Sichtbarmachung von schlecht isolierten Fenstern, Türen oder Wänden.

Feuchtigkeit und Schimmelrisiko:

- Lokalisierung von Feuchtigkeitsansammlungen, die zu Schimmelbildung führen können.

- Analyse von Leckagen in Flachdächern, Wänden oder Fußböden.

Heizungs- und Lüftungstechnik:

- Kontrolle der Wärmeverteilung in Fußbodenheizungen und Heizkörpern.

- Prüfung von Lüftungssystemen auf thermische Effizienz und Leckagen.

Vorteile in der Gebäudetechnik:

- Frühzeitige Erkennung von Energieverlusten und Schäden.

- Unterstützung bei der Planung energetischer Sanierungen.

- Verbesserung der Gebäudeenergieeffizienz und des Wohnkomforts.

Thermographie in der Elektrotechnik

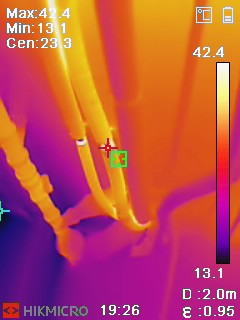

In der Elektrotechnik dient die Thermographie der Fehlererkennung und Überwachung von elektrischen Anlagen und Komponenten.

Fehlerdiagnose in elektrischen Anlagen:

- Lokalisierung von Überhitzungen durch lose Kontakte, beschädigte Kabel oder überlastete Leitungen.

- Überprüfung von Schaltschränken, Sicherungskästen und Transformatoren auf Hotspots.

Prüfung von Photovoltaikanlagen:

- Erkennung defekter Solarmodule, Hotspots oder fehlerhafter Verkabelungen.

Wartung und Instandhaltung:

- Vorbeugung von elektrischen Bränden durch frühzeitige Identifikation kritischer Temperaturbereiche.

- Zustandsüberwachung in Industriebetrieben, um Produktionsausfälle zu vermeiden.

Vorteile in der Elektrotechnik:

- Zerstörungsfreie Inspektion im laufenden Betrieb.

- Minimierung von Ausfallzeiten durch frühzeitige Fehlerbehebung.

- Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit elektrischer Anlagen.

Vorgehensweise bei Thermographien im Bereich von Gebäuden

umfasst eine systematische und sorgfältige Untersuchung der Gebäudehülle und relevanter Anlagenteile. Ziel ist es, thermische Anomalien zu identifizieren, die auf Wärmeverluste, Feuchtigkeitsprobleme oder andere Schwachstellen hinweisen. Die wichtigsten Schritte einer Thermographie-Untersuchung im Gebäudebereich sind:

1. Vorbereitung der Thermographie-Untersuchung

- Festlegung des Untersuchungsziels: Bestimmung, ob die Untersuchung auf Wärmeverluste, Feuchtigkeitsprobleme, Leckagen oder andere Anomalien abzielt.

- Wahl des richtigen Zeitpunkts: Um exakte Ergebnisse zu erzielen, sollte die Thermographie in der Regel bei extremen Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenseite des Gebäudes durchgeführt werden (z. B. nachts im Winter oder tagsüber im Sommer).

- Ausrüstung überprüfen: Einsatz einer Infrarotkamera mit entsprechender Auflösung und Empfindlichkeit, um Temperaturunterschiede präzise darzustellen.

2. Durchführung der Untersuchung

- Erhebung der Basistemperatur: Vor Beginn der Thermographie werden die aktuellen Umgebungsbedingungen, insbesondere die Außentemperatur und die Temperaturdifferenz zum Innenraum, erfasst.

- Messung von Außentemperaturen: Bei der Gebäudeanalyse wird die Außenhülle des Gebäudes auf Wärmebrücken, fehlerhafte Dämmungen und mögliche Leckagen überprüft.

- Messung von Innentemperaturen: Innerhalb des Gebäudes wird die Temperaturverteilung an Wänden, Decken, Böden und Fenstern geprüft, um mögliche Wärmeverluste oder ineffiziente Isolierungen festzustellen.

- Überprüfung von spezifischen Problembereichen: Besonders relevante Stellen wie Fenster, Türen, Dachkonstruktionen, Rohrleitungen oder Heizkörper werden gezielt untersucht.

3. Analyse der Thermogramme

- Auswertung der aufgenommenen Infrarotbilder: Die Thermogramme werden auf thermische Anomalien überprüft. Dabei werden Temperaturunterschiede sichtbar gemacht, die auf mögliche Schwachstellen hinweisen.

- Identifikation von Wärmebrücken und Leckagen: Die Thermografie hilft, unzureichend isolierte Stellen oder Leckagen in Gebäudeteilen (z. B. Dächern, Fenstern oder Mauern) zu identifizieren, die zu Wärmeverlusten führen.

- Feuchtigkeitsprobleme erkennen: Thermische Anomalien können auch auf Feuchtigkeitsprobleme hinweisen, da nasse Stellen oft eine andere Temperaturverteilung aufweisen als trockene Oberflächen.

4. Dokumentation und Berichtserstellung

- Erstellung eines detaillierten Berichts: Nach Abschluss der Untersuchung werden die Ergebnisse zusammengefasst und die identifizierten Schwachstellen dokumentiert. Der Bericht sollte sowohl die thermischen Anomalien als auch deren potenzielle Ursachen und Empfehlungen für Verbesserungsmaßnahmen enthalten.

- Thermogramme als Nachweis: Die aufgenommenen Infrarotbilder werden als visuelle Beweise in den Bericht integriert, um die identifizierten Probleme und deren Schwere zu veranschaulichen.

5. Nachfolgende Maßnahmen

- Empfehlungen zur Behebung von Problemen: Basierend auf den Ergebnissen der Thermographie werden Maßnahmen zur Behebung der identifizierten Schwachstellen vorgeschlagen. Dies kann die Verbesserung der Dämmung, Reparatur von Leckagen oder das Abdichten von Fenstern und Türen umfassen.

- Weitere Prüfungen: In einigen Fällen kann eine weitere Untersuchung, etwa zur Messung der Feuchtigkeit oder zur Inspektion von schwer zugänglichen Bereichen, erforderlich sein.

6. Nachkontrolle

- Überprüfung nach Durchführung von Reparaturen: Falls im Anschluss an die Untersuchung Reparaturen oder Optimierungen vorgenommen werden, empfiehlt es sich, nach einer gewissen Zeit eine Nachkontrolle mit Thermographie durchzuführen, um zu überprüfen, ob die Maßnahmen erfolgreich waren und keine weiteren Probleme bestehen.

Vorteile der Thermographie in der Gebäudeanalyse:

- Zerstörungsfreie Inspektion: Die Thermographie ist eine nicht-invasive Methode, die keine baulichen Eingriffe erfordert.

- Schnelligkeit und Effizienz: Probleme können schnell lokalisiert und bewertet werden, ohne dass größere Arbeiten notwendig sind.

- Präzision: Auch versteckte Probleme, wie Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsansammlungen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, können zuverlässig erkannt werden.

Durch diese systematische Vorgehensweise wird sichergestellt, dass alle relevanten Schwachstellen erkannt und effizient behoben werden können, was zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Lebensdauer des Gebäudes beiträgt.

©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.